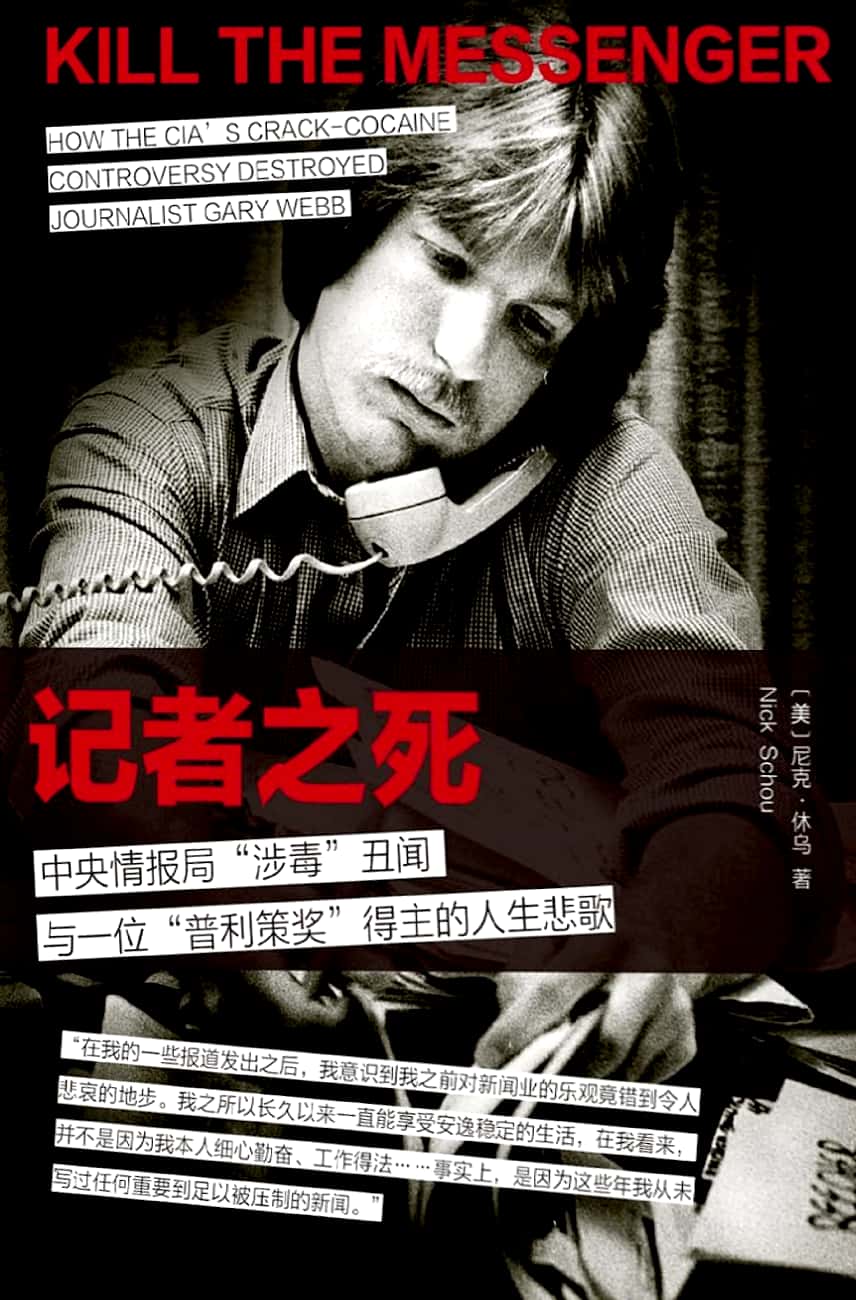

【书 名】记者之死:中央情报局“涉毒”丑闻与

一位“普利策奖”得主的人生悲歌

【作 者】(美)尼克·休乌 著

【出版者】北京大学出版社

【索书号】I712.55/2427

【阅览室】社科一阅览室

作者简介

尼克·休乌( Nick Schou ),资深调查记者,供职于《奥兰治县周刊》,亦为《洛杉矶时报》、《洛杉矶周刊》、《旧金山湾区卫报》、《华盛顿城市速递》、《村之声》等多家媒体撰稿。2010年出版的《橙色阳光》(Orange Sunshine)一书备受评论界赞誉。现居加州长滩。

内容简介

《记者之死》全景呈现美国当代新闻史上的黑暗一幕,中央情报局“涉毒”丑闻与一位“普利策奖”得主的人生悲歌。

《记者之死:中央情报局“涉毒”丑闻与一位“普利策奖”得主的人生悲歌》记叙了美国新闻界一桩反响强烈的公案:加里?韦布之死。

加里·韦布这位曾获得过普利策奖的记者,或许是美国当代新闻史上最有争议、被误解最深的人物。1996年8月,韦布写出了职业生涯中最重大的新闻故事——“黑暗联盟”。这是他发表在《圣荷塞信使报》上由三部分组成的系列报道,内容直指中情局与席卷全美的快克可卡因大爆炸之间的联系。该报道堪称一条爆炸性的指控。就在韦布的文章发出两个月后,包括《纽约时报》《洛杉矶时报》《华盛顿邮报》)在内的主流媒体不断刊文,猛烈反驳“黑暗联盟”系列报道。此后不到一年,《圣荷塞信使报》对该系列报道进行了冷处理,并强行将韦布外调到一个地位无足轻重的记者站。韦布辞职了,而且此后再也没有供职于任何大报。2004年12月,消沉度日的韦布自杀身亡。

加里·韦布的悲剧性命运,以及美国最具影响力的几家纸媒在终结其职业生涯的过程中所起的作用,给这个时代的美国新闻业提出了警示。

“我知道韦布触到了真相,而那是他能做的最糟的事情。”

—— 查尔斯·鲍登(著名记者、作家)

序言

我是在萨克拉门托的一间酒吧里见到他的,当时是1998年4月。他针对中央情报局(以下简称“中情局”)的系列报道已经问世两年了,而且还被《洛杉矶时报》《纽约时报》和《华盛顿邮报》正式驳斥过。他丢了工作,新闻界也没有人肯再雇用他。我记得他那天差不多是大摇大摆地走进了旅馆酒吧,记得他点的是美格波本威士忌,还记得我无意间提到阴谋论时,他立刻火冒三丈地说:“我才不信什么见鬼的阴谋论,我说的是一个该死的真正的阴谋!”

我之所以去那里,是因为那年初冬,在纽约一家餐馆里,我对一位杂志主编说,唯一值得一写的故事是:加里·韦布身上到底发生了什么事情?我还说自己觉得他的系列报道是真实可信的,而这位主编随即附和:“当然可信。”所以,接下来我花费数个月,采访了几个曾跟中情局合作过的前缉毒署特工,啃完了堆积如山的文件资料,更加坚信韦布那些遭抹黑的报道内容确有其事。犯错的,是那些摧毁了他的报社和记者们。

数年来,我在毒品的世界里笨手笨脚地摸索。任何人只要这么做,都会嗅出中情局的蛛丝马迹,这些东西从不会被完整记录下来,但似乎也永远不会消失。我认识一个达拉斯的缉毒特警,他在达拉斯/沃斯堡机场从一个来自迈阿密的导游身上查获了两千多万美元现金,但司法部却让他归还现金并放走那个人。我有一个朋友,在1986年亲眼见证了首架从哥伦比亚飞往墨西哥北部运送可卡因与大麻的直飞航班。那是一架没有座位的大型飞机,降落在了沙漠中的跑道上,驾驶员来自中情局位于佛罗里达的专属公司。我的朋友被送进了联邦监狱,驾驶员则继续将飞机开往目的地。一个缉毒署特工曾告诉我,他在20世纪80年代看到一架满载可卡因的飞机降落在美国空军基地。另一个缉毒署特工透露,墨西哥的大量罂粟园在尼加拉瓜内战期间操纵中美洲的毒品空运活动,而对于这些活动,缉毒署从未过问。

你可以不假思索地说这些事情根本子虚乌有,也可以深入调查后慢慢变得坚信不疑。我相信这些说法属实,并且认为这意味着中情局几十年来一直明知故犯地与毒贩交易,而且借国家安全之名为这类行为辩护正名。这与他们跟其他类型的犯罪集团之间的交易并无二致。加里·韦布就碰到了类似事件,他不屈不挠地追查了下去,并且写成报道,刊发了出来,因此,他被逐出了新闻界。

这就是跟我在萨克拉门托的酒吧里谈话的人,也是你将要在这本书中遇到的人。他是我知道的最棒的调查记者。但如果你未经我们的政府允许就刺探其秘密世界,他们才不管三七二十一。

遇到韦布时,我正埋头于一本讲述美墨边界毒品世界的书,那本书差不多消耗了我八年的光阴。那几年我搜集了大量有关中情局和毒品的素材,但这些资料我在书中基本没有提及。因为我不想变成第二个韦布,也不想我的书因为背上质疑国家安全部门的重罪,而被当成垃圾扔掉。

所以,实际情况是:我们如今活在一个记者害怕变成加里·韦布的国家里。愿主保佑我们。

初闻韦布自杀的消息,我整整两天闭门不出,与世隔绝,只是坐在院子里喝闷酒。我不知道是在为韦布喝,还是为我们这些人喝。

但我知道韦布触到了真相,而那是他能做的最糟的事情。

查尔斯·鲍登(Charles Bowden)

2006年

记者之死

第一章 搬家的日子

太平洋强劲风暴带来的一阵冬雨不停歇地下了好几天,乌云飘向东去后,萨克拉门托河谷的上空终于放晴了。明亮的晨光之下,内华达山脉西部冰雪覆盖的山峰轻透粉红。往常像这样的日子,加里·韦布都会花上一天,骑着摩托车去山里转一转。

尽管那还是周五早上,但韦布并不需要请病假。实际上,他已经连续几周没有去工作了。前妻扣下他的工资,以支付三个孩子的抚养费,于是他便向过去四个月一直供职的那家媒体(萨克拉门托市一份面向小众的周报)请了长假,归期待定。他告诉上司,他在州府以东20英里的郊区卡米高有一处房产,不过他已无力偿还2000美元的按揭贷款。

再也没有骑车出游的时间了。今天,也就是2004年12月10日,韦布打算搬到他母亲那边住。这并不是他的首选。起初,他问前女友,自己是否可以搬去跟她同住。他们俩曾处过几个月,一年前房子租约到期的时候,还一直住在一起,正是租期届满之后韦布买了新房子。两人一直还是朋友,所以他这位前女友一开始表示同意,但最后一刻却又变卦了,说是不想给他留下两人依然会旧情复燃的错觉。

绝望无奈中,韦布向前妻苏求助,问她是否允许他在经济状况好转以前在她那儿借住一段时间。苏直言相拒:“我感觉那样会不舒服。”

“真的会?”

据苏回忆,前夫当时满是悲伤地拖长了语调。她随后还说:“我不知道我能不能接受,不过,你母亲会让你过去住的。再说你也别无选择了。”

不仅丢了房子,韦布还弄丢了自己的摩托车。在搬家的前一天,他骑着摩托车去母亲家。母亲就住在附近的一个退休社区。路上,摩托车出了故障。一个蓄着山羊胡,胳膊肘上纹着蜘蛛网的年轻人开车经过,看到了在路上推摩托车的韦布,便貌似好心地搭载了他一程。韦布找好小货车,打算回去取车,但当他回到那个地方,却失望地发现车不见了。

那天晚上,韦布在母亲家待了好几个小时。在母亲的催促下,他才打出了一份偷车嫌犯的描述。不过,韦布认为向警察报案没什么意义。他觉得他可能再也见不到他的摩托车了。他情绪低落了几个月,但丢车这件事却把他推到了崩溃的边缘。他告诉母亲,他不知道自己还能做什么来赚钱,好去支付孩子的抚养费、付房租或是买新房。

尽管他有一份能领到薪水的记者工作,但他知道,只有在大型主流报纸供职,他才能走出债务危机。在向全国五十多份日报发去简历之后,他没有收到任何面试通知。他目前的工资不够花销,人都49岁了还和母亲一起住,这种窘境让他觉得颜面扫地。“我这辈子还会做什么?”他问,“我想做的就是写写东西”。

晚上八点,韦布离开了母亲家。母亲在家给他做了培根鸡蛋当晚餐,他没吃,说是必须赶回家,还有些要紧事。母亲吻别时告诉他,第二天再过来时脸上要带着笑容。“情况会好起来的”,她说,“你在我这里不需要花什么钱。你会重整旗鼓的”。

第二天早上,安妮塔·韦布打电话给儿子,提醒他为丢车一事报案。韦布的电话响了一遍又一遍。想到搬家工人应该早到了,所以她并没有留言。他们确实早就到了。他们可能也听到了房间里的电话铃声。他们到达韦布的房子时,看到一张夹在门缝里的纸条,上面写着:“请勿入内。打911叫救护车来,谢谢。”

过了一个多小时都没见儿子接电话,安妮塔坐不住了。最终,她在答录机里留言:“加里, 别忘了向警察报案。”没等她说完,答录机便发出哗的一声,一个陌生的声音传来:“您是要找住在这里的人吗?”

萨克拉门托县验尸所一贯的规定是不允许在命案现场接电话,不过,显然是听到电话中有人说“报案”,验尸官也破例拿起了电话听筒。就在那天早晨某个时刻,加里·韦布自杀了。

验尸官来到现场时,发现韦布躺在床上的血泊中,手里仍然握着他父亲那把点三八口径的手枪。床头柜上放着他的社保卡,显然是为了让他的身份更好识别,还有一张火化证和一封自杀遗书(关于遗书的内容,他的家人从未吐露过)。房间里满是打好包的箱子,只有他的唱盘、DVD播放器和电视还没打包。

在向自己头部开枪之前的几个小时里,韦布听了他最喜欢的专辑——《伊恩·亨特现场集》(Ian Hunter Live);还看了他最喜欢的电影——塞尔吉奥·莱昂内执导的意大利风格经典西部片《黄金三镖客》。垃圾桶里还发现了一张剪报,是韦布在《肯塔基邮报》开始自己记者生涯的第一份工作时留下的。剪报的内容是他遇到的第一个编辑万斯·特林布写给读者的一封公开信。数十年前,韦布把它从那期报纸上剪了下来。尽管他一直欣赏这段文字的教诲,但在生命的最后时刻读到这段文字,却令他难以承受。剪报上,特林布直言,与其他报纸不同的是,《肯塔基邮报》将永远不会因为强势利益集团的压力,而毙掉一个新闻故事。“我们的记者不会受到束缚,也不必掩盖事实,他们要为读者指引道路,让人们形成自己的见解。”公开信如是宣称。

那天早晨,苏·韦布手机响的时候,她还在福尔松街的家里,离卡米高几分钟的路程,正准备出门送14岁的女儿克莉丝汀去学校。因为她在斯托克顿市的一个商务会议快要迟到了,所以她没接电话。但是,当她发现电话是前夫的弟弟库尔特打来的,她开始担心起来。“当时我站在浴室,看到那个号码时,我知道肯定发生了什么。”她事后回忆,“我不断地告诉自己,‘不,这不会发生的,这不会发生的。’我不敢去接那个电话”。

那一刻,她思绪万千。两天前,韦布带着女儿去看预约的医生,在医生那里有一册“苏斯博士系列”中的《绿鸡蛋和火腿》,早些年韦布特别喜欢读这套故事给女儿听。他开玩笑地问女儿是否还想让他大声读给她听。那天晚些时候韦布把女儿送回家,克莉丝汀说爸爸很意外地送她到门口,告别时吻了吻她。“他告诉女儿要好好对妈妈”,苏说,“他还给女儿几小瓶香水,对她说‘我爱你’。女儿问他想不想进屋,他拒绝了”。

苏载着女儿过了几个路口,到了她家所在的这片中产居民小区的入口,小区位于城郊郁郁葱葱的山坡上。她回忆当时的情景:“电话一直在响,我再也受不了了。是安妮塔打来的,电话那头她一直在哭。我问,‘是不是他走了?’,她说是。之后,我把车停在路边,失声痛哭。我告诉女儿,‘克莉丝汀,你爸爸死了’。我们从车里出来,坐到草地上,泪流不止。我甚至都不知道那天我们在那里坐了多久。”

一位开车路过的女士停下车子,问苏遇到了什么事。苏是一家医疗公司的销售代理,她把公司电话给了那位女士,请那位女士帮忙打电话给公司,说她那天不能去上班了。然后,她打电话给两个儿子,20岁的伊恩和16岁的埃里克,两人那天都已经去学校了。她告诉他们到安妮塔家去找她和克莉丝汀。苏说:“我在电话里告诉他们发生了什么事,因为,我不说他们就不会挂电话。”

苏赶到安妮塔家的时候,伊恩就坐在屋前的草坪上,脸上挂满了泪水。“警察早就走了”,苏说,“我告诉伊恩,别到那个房间里去”。房子外面隔着一个路口,有一条长凳,在那里能看到一片鸭群游弋的池子。那幕场景宁静得似乎超脱了现实,有如梦境,仿佛时间被定格了。“我依然能记住那种迷失的感觉。这像是世界上最诡异的事情。多年前我搬到加州,跟加里在一起,那时远离父母我都没觉得孤单,但此刻我忽然却感到一阵孤独。我几乎是立刻猜到他是自杀的。”

那天下午,苏在验尸官处见到库尔特。“他们把我们带到一个房间,然后验尸官进来告诉我们,加里是开枪自杀的,还说他当时用的是什么枪”,她回忆,“那是他父亲的枪。他父亲在辛辛那提的一家医院当保安的时候,某位病人把枪遗落在了那里,再也没回来取走,他父亲就收了起来。加里总爱把枪放在床下面,而考虑到家里还有孩子(不安全),我为此很生气,后来他就把枪塞进橱柜里了”。

库尔特问验尸官本人是否确定这是一场自杀。“我确信无疑。”验尸官答道。他还说,某些场合,开枪自杀的人在手指扣动扳机时会出现挤压的瘀伤。显然,那一刻求生的意志如此强大,自杀者往往长时间地紧握住枪支,以至于他们手部的血液循环都不通畅了。“当时加里的手指处就有瘀伤。”苏回忆。

几天后,苏收到了四封信,是韦布在死前寄的,收件人分别是她和三个孩子。他给母亲安妮塔单独寄了一封信,给弟弟库尔特寄了他的临终遗嘱。他告诉孩子们,他爱他们;他告诉伊恩将来某一天会找到一位幸运的女士,并带给她幸福;他还告诉埃里克不要因为他的死而对新闻工作望而却步。他在遗嘱中对他的资产,包括他那套刚脱手的房子,在妻子和孩子间做了分配。他唯一的额外要求,就是希望将他的骨灰撒到大海中,以此能让自己“永远在大海中冲浪”。

尽管的确是加里·韦布自己扣动了扳机,但在心情沉重地了解了这位美国当代新闻史上最有争议、被误解最深的记者的故事之后,不难发现,那颗结束他生命的子弹,不过是心灰意懒的选择而已。尽管大学辍学,他履历上却有二十多年的新闻报道经验,还获得过普利策奖。1996年8月,他写出了职业生涯中最重大的新闻故事——“黑暗联盟”。这是他发表在《圣何塞信使报》上由三部分组成的系列报道,内容直指中情局与席卷全美的快克可卡因大爆炸之间的联系。