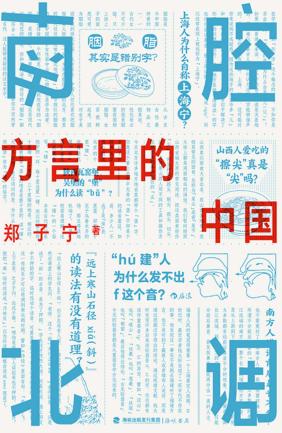

【书 名】南腔北调:方言里的中国

【作 者】郑子宁 著

【出版者】海峡书局

【索书号】H17-49/8713

【阅览室】花津校区社科阅览室一

作者简介

郑子宁,毕业于墨尔本大学。语言学达人,了解英语、法语、土耳其语、老挝语等语言,熟知常州话、上海话、西安话、广州话、海口话等多种汉语方言。在各类媒体上发表过与历史、文化、民族尤其是语言相关的文章近百篇,著有《东言西语》《中国话》。

内容简介

三里不同调,十里不同音,“南腔北调”的方言是地域文化的载体,维系了各民族的历史记忆。本书将大众熟悉的31个趣味话题分成八大版块,解读其内在的语言学原理;又从每一个话题延展开来,阐明同一话题在不同方言的流变,铺陈出一幅幅民族历史文化的画卷。读者在收获语言学知识的同时,更能从各自方言的角度找到共鸣,在方言里发现不一样的中国。

陕西瓦窑堡、吴堡的“堡”为什么读“bǔ”?

俗之误谭,不可以证者何限……帽为慕,礼为里,保为补,褒为逋,暴为步,触类甚多。

——唐·李匡文《资暇集》

音韵有四等,一等洪大,二等次大,三四皆细,而四尤细。

——清·江永《音学辨微》

今天北方许多地方地名里都带个“堡”字,但是这个看上去平平无奇的“堡”字却是个不折不扣的读音雷区。如陕西吴堡县,多少人一不当心就说成了吴“保”县;北京的十里堡,却得读十里“铺”;至于乌鲁木齐的地窝堡机场,那又得读地窝“补”机场了。

“堡”读pu音比较容易理解,这其实就是“铺”的一个俗写。“铺”本是古代驿站系统中的一环,每十里设置一铺,所以经常出现十里铺、二十里铺、三十里铺的地名。相应的,如果看到带“堡”的地名是整十里的,读“铺”大约不会错。更应该问的是,为什么古人会用“堡”作为“铺”的俗字?

读bu的呢,一般来源则是真正的“堡”,多出现在一些村庄与集镇的地名中。这类居民点一般由于有军事需要,会设置成较为封闭的聚居形式,在敌人进攻时有利防守,这样的地方往往称作“堡”。从字源上来说,不难发现“堡”其实就是“保”,只是加了土字底而已。

也就是说,与pu的读音不同,“堡”不管是读bao还是读bu,本质上是一回事。甚至可以这么说,bu是一种“堡”在北方的特殊读音而已,读bu的“堡”字地名高度集中在北方地区。反过来说,南方一模一样意思的“堡”往往就是读bao。譬如贵州安顺的屯堡人,祖上是明朝由南京迁移到贵州的驻防军屯士兵,屯堡人居住的村落在各方面都充分考虑了军事防守。村中碉楼林立,一个村就是一座易守难攻的堡垒,也正是因为这个缘故他们才叫屯堡人。按说这个“堡”和北方部分村庄的“堡”来源是接近相同的,但是屯堡的“堡”仍然读bao。

若按照从中古汉语演变到现代北方话的一般对应关系,“堡”读成bu可算得上是个特例,中古时代与“堡”同音的“保”“宝”在北方地区并没有大规模读bu的现象。不过正如我们一再展现的,特殊的读音往往并不是某地人不当心把字读歪了,而是能找到久远的源头。

在今天天津蓟州的盘山有一块石碑,上书《盘山祐唐寺创建讲堂碑铭并序》,写作者为当年的蓟州军事判官李仲宣。中国古代勒石立碑的一大优良习惯是落款时会写明事件,所以我们能够得知这块碑立于统和五年四月八日,也就是公元987年。

这篇碑铭主要记录了盘山风光和祐唐寺的历史沿革。祐唐寺本是古寺,后因战乱被毁坏,后来在10世纪中叶先后重修佛殿、厨库、僧房和讲堂,大有复兴之势。和写诗时经常会按照遵循古旧的押韵原则不同,碑铭文字往往可以反映当时的语音,也就是公元10世纪后期辽朝河北地区的汉语。

在这篇韵文中,出现了“宇”和“侣”、“宝”和“古”押韵的现象。也就是说,在李仲宣说的方言里,“宝”有很大的可能读成了/pu/,所以才能和其他几个字互相押韵。这个现象在辽朝的北方汉语中曾经相当规律。

自从石敬瑭把幽云十六州送给契丹之后,位于辽朝南境的幽云十六州一直有着非常重要的经济和文化价值。辽朝统治下的汉族人主要居住在十六州,十六州的人口也是以汉族为主,这十六州中最重要的城市当然是贵为辽朝南京析津府的幽州。

作为辽朝两大主要民族的语言,汉语和契丹语在辽朝都有重要地位。由于地理和政治原因,辽朝汉语以管辖的幽云十六州的汉语方言为主,并不会刻意模仿北宋中原汴洛地区的方言。这可能也是历史上第一次北京地区的方言取得较高的地位。

辽朝双语并行的现实给我们了解辽朝北京地区的汉语提供了很大的便利。辽朝契丹语的书写体系分大字和小字,两者的字形都是模仿汉字,但是书写原理则大不相同。大字是类似汉字的很大程度上表意的文字,小字则实质上是一种拼音文字。