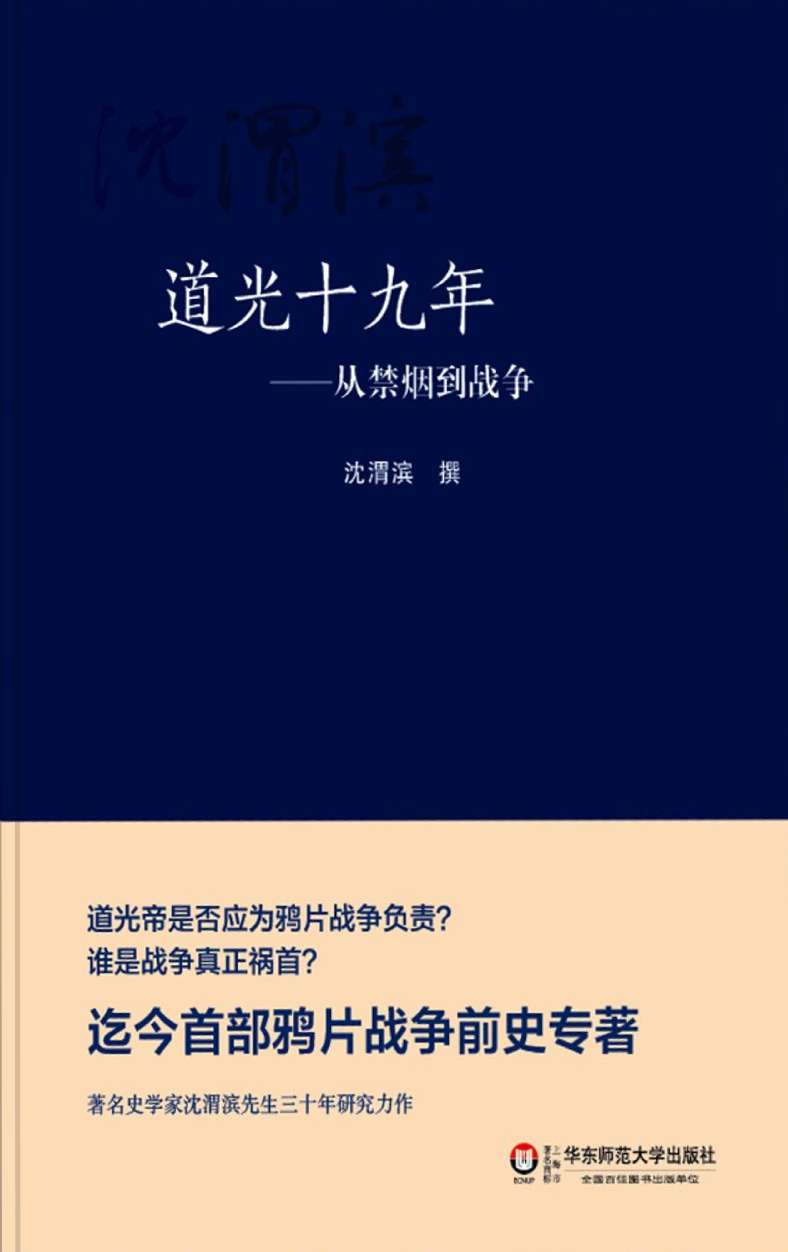

【书 名】道光十九年:从禁烟到战争

【作 者】沈渭滨 著

【出版者】华东师范大学出版社

【索书号】K253.9/3433

【阅览室】社科二阅览室、中校区文科阅览室

作者简介

沈渭滨,男,1937年生,中国民主促进会成员。现任复旦大学历史系教授。专著有《孙中山与辛亥革命》、《晚清女主——细说慈禧》、《困厄中的近代化》、《曾经沧海》等十余种,论文近二百篇。蒋廷黻(1895-1965),男,中央研究院院士,中国历史学家,外交家。主要著作有《中国近代史》、《蒋廷黻回忆录》(未完成)、《近代中国外交史资料辑要》、《蒋廷黻选集》,译著有海斯著《族国主义论丛》。

内容简介

中国首部鸦片战争前史专著!著名史学家沈渭滨先生历经三十载倾情力作!揭示鸦片战争爆发的真正原因!

《道光十九年:从禁烟到战争》是著名史学家沈渭滨先生倾三十年心血的最新力作。开创鸦片战争前史研究之先河。鸦片战争研究的必读书籍。近代史研究的经典力作。史料详实权威,分析深刻,叙述生动有趣,可读性强。被誉为著名史学家沈渭滨先生扛鼎之作。

本书多角度描述了鸦片战争前夕的中国社会以及中英之间在正当贸易和鸦片走私、反走私间的互动。历史地考察鸦片在中国泛滥和流动方式,系统叙述了清王朝的禁烟政策在各个阶段上的演变,说明鸦片战争是在禁烟政策逐渐演变为禁烟过程中,最终造成武装冲突的。同时,通过对清皇朝时期中国社会、政治及对外关系具体状况的描述,指出清皇朝盲目自大的文化心态,驳斥了西方学者在阐述这场战争中某些非历史主义的观点。

道光十九年即1839年,中英鸦片战争的前一年,沈渭滨在书中说:“在中国的编年史上,发生鸦片战争的道光二十年无疑是一个重大的转折点。但是它的前兆,却在道光十九年就已呈现。”他认为,研究道光十九年从禁烟到战争的历史,对了解鸦片战争的发生、发展是一个必不可少的重要前提,它可以向世人昭示,世界范围内资本主义时代的到来总是通过落后国家付出沉重代价的方式实现的。

道光二十年(1840)前的中国,是一个与世隔绝的封闭性社会,就像马克思描述的那样,有如一具小心地保存在密闭棺材中的木乃伊。

封闭性原是封建社会固有的特点,不独中国为然。因为小农经济生产的社会性极其有限,生产和流通过程无需广泛的社会联系;生产技术按传统方式在家族内部甚至更狭小的范围内世代相传,有着浓厚的保守性和强烈的排他性。所以,东西方的中世纪史在地理大发现之前,大多数国家都有相当长时间的独立发展阶段,只有地中海沿岸的国家自古代起就有着较为密切的交往,形成为希腊罗马、尼罗河流域、两河流域等区域性的文化圈。与西方国家相比,中国由于特殊的地理条件和几千年人文历史的积淀,直到鸦片战争前仍处于闭目塞听的混沌状态,封闭性远比中世纪时期的西方国家强烈。

中国封建经济结构不同于欧洲的庄园制经济,是以一家一户为生产单位,小农业和家庭小手工业紧密结合的自然经济。男耕女织是它的典型写照,一家一户就是一个世界;一个自然村落无异于一个社会。这样的经济生活,养成了中国农民千百年来安于在一个固定的地点从事生产劳动,不思迁徙、安居乐业的保守心态,不像海洋国家的民族那样乐于冒险、着眼于开发。中国农民虽不像欧洲庄园制中的农奴有严格的人身依附,具有相对的人身自由,但却世代附着于土地,仰其资给,不能须臾或离。农民与土地的紧密结合,使中国的小农经济具有超强的稳定性;小农业和家庭小手工业的紧密结合,又造成了经济生活的充分自给性。加上中国地域辽阔,资源丰厚,气候各别,水源众多,给封建经济提供了无须依赖别国的条件。“天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无”,乾隆帝答英王乔治三世的勅谕中这段话,撇开天朝自大观念,确实形象地概括了中国经济生活的自给性和封闭性的特点。

中国的君主专制制度到清代发展到了顶峰,成为世界上最有效率的政治机制。清代的皇帝拥有比历代帝王更大的权力:自古以来作为牵制君权的相权,到清代已不复存在,内阁形同虚设,大学士只是荣衔;分割内阁权力的非常设性的中央机构军机处,自雍正七年设立起沿而不废,虽号称总揽全国军机要政,但却无丝毫权力,只是皇帝的私人秘书机关;从中央到地方各级政府机构,完全是皇帝的附庸,没有任何行政上的独立性,大小官吏的升降罢斥,一兵一将的征戍调动,全都集权于皇帝一人,任何一级官吏都不能凭自己的意志决定任何一件政事;朕即法律,皇帝的旨意可以直贯任何一个地方行政单位而具有无可怀疑的权威性。西欧则不同,君主的权力不仅为诸侯所分割,而且为发达的城邦所侵蚀。有的国家,如统一前的德国,君主的权力远不如拥有实力的诸侯;中世纪的法国,君主的权力受教会势力所制约,虽然作为世俗领袖的君主,名义上也是宗教领袖。至于教廷和朝廷在国家中形成两条垂直的权力系统,互为牵制,共同干预国家的政治和社会生活的情况,在基督教文化和伊斯兰教文化的国家中比比皆是。欧洲国家的这种权力分割和宗教世俗间的互为制约,严重地削弱了中央集权的机制效应,所以欧洲君主的威权,即使在中世纪也不能与中国皇帝相提并论。

中国的社会结构,是建立在以血缘为纽带基础上的宗族结合。同一血缘的宗族,构成社会机体中的一个大系统,从同宗中分离出来的各支,又各自以家庭为细胞组成一个子系统,通过每一家庭的生殖繁衍,子系统又逐渐形成为大系统,使同宗变成复杂而庞大的血缘集团。每个血缘集团虽然可以互通婚嫁,但严格实行以男性为血缘中心的原则,妇女在其中只承担繁衍后代、操持家务的职能,没有决定任何宗族事务的权力与地位;每个支系统又实行嫡长子继承的原则,使各支之间保持着严格的血缘等级秩序,从而把同宗的复杂关系凝固在宗法制度的网络结构内。所以,每个宗族,对内血缘相亲、守望相助,对外保守排他、壁垒分明,严重的以至于械斗仇杀,世代保持着血亲复仇的敌对情绪。这种以同宗相系的宗法制度,具有坚牢难破的凝聚力和陈陈相因的保守性,起着管络和稳定社会生活的作用。是故,封建社会中的家谱、族谱,都要追溯到同宗的最早祖先,年代久远;有的则不惜攀比古代名门望族,寻找一个声名显赫的历史人物作为始祖,这种谱谍学中常见的攀比现象,正反映了宗族成员追求血缘网络结构中所占层次地位的共同心态,而其背后则隐藏着社会结构的保守封闭特点。国家作为协调宗族组合的机关,实际上是血缘集团间利益和相互关系的最高仲裁者。皇帝以君权神授的天子身份,做了全社会的最高家长。依靠宗法制度,君主专制与家长专制扭结了起来,政治生活和社会生活融合为一个互为依傍的整体。

在这样的社会结构中,人群的分野不是以阶级关系结成利益各别、政治态度有异的社会集团,而是以职业不同区分为士、农、工、商四大群体。在物质利益和血亲关系发生冲突时,人们往往以后者去调整前者,又以前者去屈就后者。世俗间的血缘宗法关系被奉为人际关系的亲疏准则,从而将社会群体最本质的阶级分野蒙上了厚重的雾瘴,所以,长期来中国人的阶级意识极为模糊。虽然鸦片战争前对君主专制的批判代不乏人,农民造反也此起彼伏,但全都不是自觉的有意识的阶级对抗,卷入者是一个庞杂的人群,不具明确的统一的阶级意识和阶级利益,未卷入者无论是统治集团中人还是被压迫被剥削的百姓,对之都视为“无君无父”的犯上作乱。

西欧国家虽也注重血缘关系,贵族家庭对血统纯正的苛细要求几至可笑的程度,但整个社会却主要不依血缘而依经济利益相维系,社会群体的等级划分明确。统一前的德国,存在着诸侯、低级贵族(骑士)、僧侣、城市贵族、市民、平民和农民这些等级;17世纪初的英国社会中,除了王室、贵族、农民等古老等级外,还从贵族中分裂出新贵族,即主要属于中小贵族阶层的乡绅,从中小工商业者中构成了新兴的资产阶级;大革命前的法国社会,明显地由三个社会等级构成:教士和贵族分属第一、第二等级,资产阶级、平民、工人和农民构成了第三等级。血亲关系被现实的物质的阶级利益所冲淡,等级关系高于血缘关系。因而东西方的社会结构,形成了各自不同的模式。

中国的封建文化,自西汉以来渐成以儒学为核心的大一统状态,没有任何一种异质文化可以与之匹敌。虽然,有过东方的佛教文化和西方的基督教文化先后以强弱不等的程度传到中土,但前者为中国传统文化所吸收溶解,成了中国文化的一部分;后者为中国传统文化所抵制排斥,难以立足生根,只有由西方传教士挟带来的点滴零星的西方近代古典数学,曾对中国传统的天文历算之学产生过积极影响,但涉及面仍很有限。强大的包容性和对异质文化的抵拒性,构成了中国文化特有的矛盾性格,使它直到鸦片战争前一直在自身封闭曲线中运动,它也有变化发展,但只是内向性的学派争斗和自身的流变。在学派的争斗中,儒学因受统治阶级的扶持和提倡而得以定为一尊;在儒学的自身流变中,每一个重大流派的出现,因其吸收了非儒学派的有益成分而使儒学整体趋于更精致、更完善。道统代代相传,赓续不绝。它也有外向传播,但不仅区域不广,而且是以自我为中心的辐射,没有产生过双向或多向的文化对流。从严格意义说,中国未能掀起一个如同西欧那样超国界的文艺复兴运动而使邻近的亚洲和遥远的欧洲产生强大的中国文化漩流。

儒家文化的核心是仁,它的物化便是义礼教化,即糅合着天人合一、宗法和等级制度的纲常名教,作为文化专制主义的核心,它抹杀了人的个性发展,要求人们在政治和社会生活中做君主和皇上的驯服工具,民本主义始终未能孕育出近代的民主主义;儒家文化的价值观是重义轻利,重商主义从未成为它的价值取向,作为封建统治阶级重农抑商的理论依据,它抹杀了功利主义的滋长,压抑了商品经济的发展;儒家文化的方法论是中庸,作为一种无所进取的处世哲学,它抹杀了人们的冒险精神和开拓性,以调和折衷的方法协调人世间的不平等关系;儒家文化的历史观是循环论,虽然也讲变易,但把三代之治的大同理想,奉为历史发展的最终归宿。这一切,构筑成了中国传统文化的基本框架。文化功能与统治阶级的政治需要紧密结合,成了维护封建统治秩序的精神工具。

清代的闭关锁国强化了中国社会的封闭性。乾隆二十二年(1757)实行的严格意义上的闭关措施,虽与西方殖民主义的海盗行径有间接关系,但直接导因则是西方来华贸易的商船有舍粤北上的趋向,使统治者担心一旦深入内地,于“民风土俗”大有干系。1759年英国东印度公司通事洪仁辉驾船直抵大沽口,闯入被清王朝视为京畿要地的心脏地区,更加强了清王朝防范汉人和洋人相互勾结的意向。正如马克思所分析:“欧洲各国从十七世纪末为了与中国通商而互相竞争,它们之间的剧烈纠纷曾经有力地推动了满洲人实行这样的排外政策,这是毫无疑义的。可是,推动这个新的王朝实行这种政策的更主要的原因,是它害怕外国人会支持很多的中国人在中国被鞑靼人征服以后大约最初半个世纪里所怀抱的不满情绪。

闭关政策与清初的海禁既有区别,又有联系。海禁主要是对内防止沿海人民与抗清的郑成功政权相结纳,闭关主要是从清朝狭隘的种族利益出发的;海禁因其对内,所以规定沿海三十到五十里“片帆不得下海”,闭关因其对外,所以作了许多限制性的具体规定,形成了一个又一个的防范章程,但两者都是以隔绝于外部世界的联系为主要手段。

闭关政策是荒唐的,但又是合乎统治者逻辑的。且不说中国的经济、政治、社会结构和传统文化的特殊封闭性为它提供了物质和思想的依据,即使从历史上看,它也不是没有先例可循。明洪武七年(1374),就曾把全国仅有的三个对外贸易港口——即通日本的宁波、通琉球的泉州和通南洋诸国的广州——给封闭了,撤消了上述三个市舶司,直到永乐元年(1403)复置,前后二十九年;明嘉靖元年(1522),又因西方海盗商人的骚扰,罢浙江、福建两市舶使,接着封港,只留广州一处,到嘉靖八年(1529)复置,前后七年多;清初实行海禁,直到康熙二十四年(1655)废止,前后近二十年。所以,乾隆帝只留广州一口通商的做法,只是续了前朝前代的旧例而已。一个国家,把自己与外部世界隔离开来,这种既荒唐又合逻辑的矛盾举措,正是中国传统文化特有的产物。在天朝自大观念支配下的封建统治者,根本没有近代国家的外交观念,把自己视为“奄有四海”的天子,视各国为藩属或蛮夷。所以清王朝在国家机构里只有理藩院,没有外交部,两广总督被授予管理西方来华贸易商人的全权。在重义轻利观念熏陶下,统治者也没有互通有无的对外贸易概念,开关互市不是为了获利,而是为了宣扬国威,把来华贸易的国家一概视为向化输诚的朝贡者,把出口丝茶大黄作为救夷人之命的赐赍。一旦自我感觉有内外勾煽的潜在威胁或外夷越轨而“屡教不改”,便动辄封舱闭关,“稍予薄惩”。所以,闭关政策虽有微弱的自卫意识,本质上则是自然经济和传统文化支撑下一项愚昧落后的政策。在西方资本主义已经兴起,全球化时代正在到来之时,尤其显出它的顽固和愚蠢。

鸦片战争前中国社会的这种强固的封闭型结构,使得中国自身产生的异化力量冲不开这个三百六十度的封闭曲线。中国几千年来仍在封建社会踏步不前。

首先,经济方面虽然商品经济较以往有所发展并对自然经济坚土有所冲顶,但封建经济凭借政权力量的保护,严重压抑了商品生产的发展,所谓“资本主义萌芽”在二百多年中始终未能发育成参天大树。直到鸦片战争前夕,中国的资本主义生产方式还只是自然经济沧海中的一粟,就其自身的行程而言,还仅仅处于由简单协作向工场手工业的过渡阶段,只有在若干发达的传统手工业部门,才有一定数量的手工工场。因而,当时还没有出现如同西欧中世纪后期那样的市民等级,商人列为四民之末,商业作为贱业而遭社会歧视,封建经济仍然一统天下。

其次,思想文化领域里虽有反对君主专制制度的民主思想闪光,但批判者使用的只是从封建文化中衍生出来的思想武器。他们用儒家学说中的民贵君轻思想去批判君主专制制度,把三代禅让奉为政治体制的楷模;用夷夏之防的传统观念影射清朝统治者“非我族类,其心必异”,鼓吹狭隘的种族主义以反对满洲贵族的统治;用赞美井田制、均田制反对土地兼并,主张耕者有其田;用以血缘为基础把全国人重新划分为大宗、小宗、群宗的办法,去改变现存的社会结构;用鼓励民间私富的主张反对重农抑商政策。一句话,“药方只贩古时丹”。在文化专制主义高压下,这些思想主张不但未能形成强大的社会思潮,而且批判者本人有的被残酷迫害,著作毁版;有的无可奈何地退居书斋,埋首古纸堆中;有的则看破红尘,遁入空门。学术思想界“万马齐喑”。

再次,阶级斗争领域里虽有连绵不断的大小民变和由秘密结社领导的反清起义,对封建统治秩序进行了强弱不等的冲击,但领导者既提不出符合社会前进的口号、纲领,又缺乏必要的政治素养,使用的无非是千百年来沿用的平均主义思想和传统的“反清复明”口号,结果免不了被各个击破的悲惨命运。封建统治者仍做着万世长存的好梦。

所有这一切的内部冲击力,不是太小,就是太旧,都不足以突破旧物的临界限度而使中国社会发生新的质变,使中国历史进程产生重大的时代性转折。

鸦片战争前的历史表明,要冲破中国社会坚硬的封闭结构,光有内部的矛盾斗争不仅艰难,而且不可能。它需要借助外力,即借助一种比中国封建制度先进的生产方式、社会制度和文化形态,使自身的各种新因素得到滋润成长。在世界进入资本主义时代,这种外部条件已经具备,并正在对古老的中国进行冲击。中国已经不可能再像以往那样封闭起来、独立发展,缓慢地壮大封建主义的异化力量而使自己走上资本主义的道路。西方资本主义正驾着炮舰在古老的东方横冲直撞。正如列宁所指出:“资本主义如果不经常扩大其统治范围,如果不开发新的地方并把非资本主义的古老国家卷入世界经济的漩涡,它就不能存在与发展。”中国就是在资本主义用血和火改造世界的过程中得到了改造,这是一个充满着屈辱、痛苦、被迫的过程,却又是个注定要发生的不可避免的过程。

在中国的编年史上,发生鸦片战争的道光二十年无疑是一个重大转折的年代。它划开了中国历史的古代和近代,标志着中国半殖民地半封建社会的开端。

但是,它的前兆,却在道光十九年(1839)就已呈现。西方资本主义的殖民势力,利用罪恶的鸦片走私和坚船利炮,撞击中国封闭着的大门,利用中国的禁烟挑起战争。从而直接导致了道光二十年(1840)对中国公然发动侵略战争。

因此,研究道光十九年从禁烟到战争的历史,对了解鸦片战争的发生发展是一个必不可少的重要前提,它可以向世人昭示世界范围内资本主义时代的到来,总是通过落后国家付出沉重代价的方式实现的。资本主义海外市场的开拓,殖民地制度的形成,对于被开拓者、殖民地国家来说,无疑是一个痛苦和蒙难的过程,当它们原有的落后生产方式和社会制度,在资本主义的血火洗礼中发生根本性质的变动时,它们也就被迫逐步地走出中世纪的蒙昧状态,获得了通往世界的机会。所以,落后国家在时代大变动中发生趋同时代潮流的历史性大转折,取得社会进步与价值观的更新,往往是在一种被扭曲了的历史进程中表现出来。这就是正义和非正义,进步与反动在历史大潮中的辩证法。明乎此,我们就可以在表达自己的民族义愤时,保持着历史学家的冷静态度和睿智的观察力。