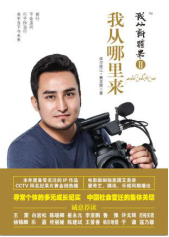

【书 名】我从新疆来2:我从哪里来

【书 名】我从新疆来2:我从哪里来

【作 者】库尔班江·赛买提 著

【出版者】北京联合出版公司

【索书号】K820.845/0021

【阅览室】社科二阅览室

作者简介

库尔班江·赛买提,资深纪实摄影师,独立制片人,导演,“五四青年奖章”获得者,2014年中国“年度优秀青年摄影师”;参与拍摄了《舌尖上的中国》《森林之歌》《丝路,重新开始的旅程》《时尚圈》《牦牛》等多部纪录片。

图书《我从新疆来》出版后,媒体争相采访作者库尔班江,并报道其背后的故事。而他本人作为总制片人、总导演和总策划拍摄制作的大型纪录片《我从新疆来》,在中央电视台黄金档播出后广受赞誉。

内容简介

本书涵盖并扩充了纪录片《我从新疆来》主人公的故事,力求从普通人的角度出发,以真实的经历和体验,来展现他们的现状和梦想。

作者以“新疆人的中国梦”为主题,通过一个个平凡、普通的人和故事,让读者来重新认识新疆人,重新思考人与人之间的关系,了解真实的自己;更希望这些新疆人奋斗拼搏的精神汇聚成积极向上的力量,来鼓舞所有人,远离抱怨和懈怠。书中没有深刻的说教,只有简单的温暖;只有和你我一样,为生活努力、为家人奋斗、为自己的梦想拼搏的普通的中国人。

我从哪里来?从新疆来,从全国各地来。我们是命运的共同体,我们是时代的共同体,我们有共同的感受与愿景,我们走在同一条通往幸福的道路上!

如果给你四年,你会用来做什么?

我会说,我要完成一个图片故事,做一本书,拍摄一部纪录片。

当人们将视线聚焦在我和《我从新疆来》这本书的时候,背后的很多故事已经在我心里燃尽,成为一小块坚实的砖头,垒在了我人生的道路上。

2012年,我还是中央电视台纪录频道《丝路,重新开始的旅程》摄制组的一个摄像师,因为拍摄需要,8月份要去吉尔吉斯斯坦。在此之前,我已经连续拍摄了六十多天,超过了一个摄像师要求的体力极限,但当接到拍摄任务,特别是在做了三年摄像助理后,终于有机会自己独立掌机的时候,我逞了一把能,坚持要去拍摄。刚在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克下了飞机,我的左眼就黑了,但我没跟任何人说。过了两天实在是受不了,我才告诉了导演,大家赶紧把我送到了医院,在当地苏联式建筑风格的医院里,大夫说:“我没查出你眼睛有问题。”我说我左眼已经看不见了,大夫又说:“我没查出有问题,所以你眼睛肯定没问题!”无奈之下,我们就回去了。之后的几天里,我的左眼只能捕捉到一个很微弱的光源,看到的影像都像在看哈哈镜一样变形了。我问随行的翻译能不能找个眼罩,但在整个比什凯克都没找到这样的东西,我只好找了块黑布包住眼镜的左边,像海盗一样,又硬撑了将近一个月。回到北京,我忐忑不安地去了同仁医院,被和蔼的大夫骂了个狗血淋头,说我对自己太不负责。我那原本就受过伤、经历过一次手术的左眼因过度劳累造成了视网膜脱落和穿孔,要是再晚来两天就彻底废了。大夫很快给我安排了手术,我没告诉任何家人和朋友,一个人做了手术。

两个星期之后我才出院,因为眼伤,我被迫三个月都要低着头,更不能再接任何活儿,这让我这个不工作就浑身痒痒的人备受煎熬。每天都无法抬头问候天空,只能和大地大眼瞪小眼,我有了不少思考人生的机会。如果我的左眼废了,拿不了相机了,我该做什么?

当时,我来北京已经六年了,除了纪录片摄像这个本职工作,我一直在用相机记录新疆发展和变迁的点点滴滴,也做过好几次规模不小的摄影展,而且每次都是自己贴钱做。不为别的,就为了让大家了解新疆的美好风光和人文风情,也算是在暴恐事件之后,给人们一个了解真实的新疆的渠道。

但可惜的是,这些图片从来没有减少过我住酒店时被拒绝的次数,也没有降低警察因为我的长相而检查我的概率,更没有让房东对我更加信任,没能拦住我在大冬天就连人带行李被轰出去。我一直希望能用另一种方式告诉每个人,新疆人不是只有做生意的、卖土特产的,我想用一部讲述在内地的新疆人的纪录片,告诉大家真实的新疆人的样子,这部纪录片的名字应该言简意赅,直截了当,就叫《我从新疆来》。

视网膜在逐渐愈合,我也渐渐能平视这个世界了。我又开始蠢蠢欲动,想尽快拿起机器去拍摄,更想有机会完成《我从新疆来》。但我当时没有自信,觉得自己最擅长的是拿机器拍摄,而策划、导演、制片等工作自己做不了,希望找到更多人来一起做这个事情。我逢人便说自己的想法,新老朋友们基本上都听过我的策划,但没有任何人觉得可行,有的朋友听完之后说挺好的一起做吧,然后就没了踪影。很快我又接到新的活儿,为了生活,我也只能尽快投入到工作中。随着生活的回归,我经历了订婚、结婚,就这么过了半年,渐渐地,拍摄《我从新疆来》的想法也被放在了脑后。

2013年9月,我在土耳其和纽约做了一个月的背包旅行,原本是去度蜜月,陪我爱人圆她的梦,但最后成了我的一次自我觉醒之旅。我以前只是从别人嘴里听过土耳其,从电脑上看过纽约。我以为土耳其和新疆差不多,相对开放,实际封闭,环境很复杂;我以为纽约像电影里一样,有五光十色的曼哈顿,有混乱的布鲁克林。我在土耳其待了二十天,参加了一场国际摄影展,见到了仰慕已久的马格南前主席和VII图片社的创始人,最具突破性的就是和他们面对面交流。我去了有几百年甚至上千年历史的清真寺,就静静地坐在里面,或者拿着相机四处拍摄,没有一个人过来拦过我,也没人过来强制要求我必须做礼拜。在清真寺外,我看到在同一个水池边做小净的夫妻。我去了土耳其东南部、靠近叙利亚的边境城市乌尔法,参加了一场库尔德人的婚礼,我一个在自己婚礼上都没有跳舞的人,在那场婚礼上开心地跟他们手舞足蹈。我在纽约住进了布鲁克林区最乱的一条街的一户人家里,我还去了唐人街、法拉盛这样久负盛名的华人聚集区。在十几天都不能自由交流的情况下,我一个连abc都没学好的人也不怕和路边的美国人借个火了,嘴上说不清楚,咱还有手可以比画。还有很多很多事情,是我以前从来不会想,更不会去做的,甚至包括在酒店的泳池边晒太阳,我都去体验了一把。

我在纽约的时候,北京发生了天安门暴恐事件,这也是第一次有暴恐袭击发生在边疆城市以外的地区,还是在首都的心脏位置。每个经历过或者有亲友经历过这种事件的人,听到这样的新闻都不会好过,我也郁闷了整整一天。第二天一早,一个朋友发来微信,说自己下班回家时直接被拦在了小区门口,保安不允许她进入,要求她马上搬走,只因为她是新疆人。她好说歹说,在房东的帮助下才回到了家,但小区给了她离开的最后期限。后来,我又接二连三地听说几位朋友都有这样的遭遇。

当我回到北京的家中,翻看自己旅行的这一个月拍摄的图片时,突然明白了一件事,那就是我对纽约和土耳其的印象和很多人对新疆的印象是一样的。我们都没有去过别人嘴里说到的和屏幕上能看到的城市,我们都觉得那个地方很神秘或很危险,哪怕新闻里说那个地方的某个胡同发生了抢劫,我们都能想象成是整个城市的治安都混乱了——在自己根本没去过那个城市的情况下。直到我真的站在那里的街道上,去感受、询问、体会那里的文化,去体验当地人的生活,和当地人坐在一起喝茶聊天,去了解他们的时候,我才明白,那些印象都是骗人的,自己的感受才是最真的。就像人们看新疆,多少美丽的风景和神秘的风情,多少美味的瓜果和能歌善舞的俊男靓女,其实都是脆弱的、不堪一击的画面。新闻报道里的新疆人通常也是民族团结的摆设和脱贫的样板,人们从来没有机会看到大部分真实的新疆人是什么样。他们在生活中也经常吃瓜果,聚会上总有歌舞,但同样有日常的喜怒哀乐和酸甜苦辣,和很多人一样担心着飙涨的房价,发愁着拥堵的交通,操心着社会的种种不公,刷着微博微信,关注着快乐大本营的新嘉宾,追着韩剧和美剧的更新。大家身处同一片蓝天下,生活也是一样的,虽然这是一个特别简单的道理,但人们就是想不到,就像我对纽约和土耳其的印象一样。

一年前那个拍摄《我从新疆来》的纪录片的想法又开始在我脑海中翻滚,我着手写了一个纪录片策划,把这些内容发给身边可能有兴趣投资的人,和他们见面、聊自己的想法。一个月下来,没有一个人愿意接这个项目,大部分人都在担心题材敏感,拍了也放不出来。也有人觉得这不是个人应该做的事情,是政府的责任,做了根本没意义。当然,还有觉得我能力不足,根本做不出来的人。几天后,我有了新的纪录片拍摄任务,策划也被塞进了电脑的某个角落。

2014年1月某日,小兴安岭原始森林深处,一伙扛着摄像机、三脚架、录音设备,用各路顶级防寒设备把自己捂得严严实实的男子,在深达膝盖的雪地里缓慢地行走着。零下四十多摄氏度的气温意味着挡不住的刺骨寒意,它可以肆意穿过价格不菲的防寒服,恶狠狠地戳进每个人的皮肤,绕着骨头跳钢管舞,甚是酸爽。唯一不同的是,看钢管舞你还能感觉到下半身的燥热不安,但在深山老林的雪地里走个几分钟之后,蛋都已经冻了半截,你只会因为害怕再也感受不到燥热而不安。

这伙人来自中央电视台纪录频道《自然的力量》摄制组,是来拍原始森林中的动物的,这次我也是独立摄影之一。每天天还没亮就要钻进伪装帐篷,架好机器,镜头定准动物出没的地方。接下来就不能动了,喘气都要很小心,不然会把动物吓跑。每天在外面的拍摄时间都在七八个小时左右,甚至更长,正常人待半个小时就不行了。伪装的帐篷是不透气的,刚进去的时候还觉得有点儿热,没一会儿,从地下往上窜的冷气就会把帐篷变成雪地里的冰窖。人在里面还不能大喘气,更不能哈气,动物要是跑了,今天一天就算废了。一大早就会出现的是黑色松鸡,它们每天在天刚蒙蒙亮,也是最冷的时候开始谈恋爱。公松鸡在地上使劲儿唱歌,互相打打架,抢抢地盘,母松鸡每天早上蹲在树上,看哪个最吸引它,看准了就转身去交配,今天没看准就飞走了。我一直以为我的时间观念特别强,没想到黑色松鸡比我还强,不管今天能不能约到母松鸡,公松鸡都会准时在七点半飞走,也有稍微不愿意放弃的多唱个十分钟,但绝不会超过八点。第一天听到它们的歌声会特别兴奋,但黑色松鸡的地盘意识非常强,虽然我们的伪装帐篷是完全不会被发现的,但突然多出了一个庞然大物,松鸡会变得很警惕,结果连着几天都没拍到。那几天我也快崩溃了,这辈子都没那么期待过看鸟类的色情片,每天都在祈祷:“你们这些鸟赶紧交配让我拍了吧!”有时候我们还会被松鸡耍。有只鸟发现了我的存在,偏偏选择在我镜头拍不到的地方待着,我能感觉到它就在帐篷外面,在离我很近的地方,但死活拍不到。到第十天的时候,才有松鸡下来交配,我们才终于拍到了想要的画面。

我师父王路是最拼的,有一次直接在外面守了九个小时。几乎每个人都有掉进冰窟窿里的经历,等你从水里出来,想尽快回到屋里换衣服的速度是一定赶不上裤子冻硬的速度的。每次去野外,吃饭对我来说都是件需要克服的事情。很多朋友都会倾向于出门的时候从家里带个馕、带点儿炒好的肉什么的,我那时候倔得很,出门绝不从家里带食物,嫌那种行为太娘炮,男子汉在外面就该有啥吃啥,再差劲也有方便面嘛。但那次我是彻底傻了,在东北的野外,接应我们的当地人只会做猪肉炖粉条,连方便面都没有,连着一个星期,我只能顿顿吃馒头配点儿炒鸡蛋。馒头已经冻硬了,稍微热一热,直接啃,再灌一大口热水。馒头就热水真是一种越吃越有的搭配,二者在胃里发生关系,馒头迅速膨胀,狼吞虎咽两个之后,整个胃就撑满了。你问我想不想家?这时候真的会想了,家里温暖的被窝,热腾腾的饭菜,平时觉得很单调,但当寒冷压迫到人类的本能时,哪个不比这馒头强呢?

当我们结束一周的拍摄回到县城时,我做的第一件事就是冲进当地唯一一家清真餐厅,先来上两大碗清蒸羊肉,再说别的。温暖的肉块一块块钻进胃里,头脑也逐渐恢复清晰,我突然问自己:我知道我喜欢折腾,但我真的要这样吭哧吭哧地扛一辈子机器吗?我不是不爱这机器,镜头就是我最爱的表达工具,但是不是应该有更好的方式、更好的条件来完成我的梦想和爱好呢?

我平时出差都跟我师父住一屋,没事儿就听他聊社会、侃人生。那次我向他表述了自己的想法,表达中带着浓浓的抱怨,对工作的抱怨,对体制的抱怨,对社会的抱怨,也有对自己的迷茫的抱怨。我也给师父讲了做《我从新疆来》这样一部纪录片的想法,师父重重地抽着烟,跟我说:“趁年轻,能做自己想做的事就去做吧!”

那时候我已经跟着师父做摄像六年了,一开始,拍纪录片根本就没有摄像助理这个职位,是师父每次干活儿都坚持带着我,我才有机会学习。那时,一天的劳务费只有五十块钱,我就冲着能学到东西坚持了下来。第一年没少挨师父骂,年少轻狂的我也没少喝高了骂师父,他就听着,也没说把我甩了不带了。后来,慢慢地,我就把摄像助理这个工作做得炉火纯青了。每次师父往那儿一站,我就开始观察他的反应,一旦他在某个位置站了超过一分钟,我马上就会把机器扛过去架好。做摄像的这些年里,我跟央视纪录频道摄制组的老师们也都相处得特别融洽,每次出去工作都是我特别期待,也是特别开心的事情。虽然工作的时间并不稳定,收入也时有时无,什么时候能拿到哪次工作的工钱都不确定,但说实话,人会习惯一个环境,哪怕这个环境已经带给了你80%的痛苦,只要还有20%的快乐,就很难跳出来,人就是有这个本性。

……